Un chiffre seul suffit à faire vaciller bien des certitudes : 0 euro. C’est la somme que touche, chaque mois, un moine catholique pour son engagement. Pas de fiche de paie, pas de négociation salariale, pas de prime d’ancienneté. Le droit canonique, implacable, interdit la possession personnelle de biens à la majorité des religieux. Dès lors, toute notion de salaire individuel s’efface. Pourtant, dans l’ombre des cloîtres, certaines communautés affichent des revenus collectifs qui surprendraient plus d’un DRH : ventes de produits artisanaux, gestion d’un patrimoine, dons, legs… La réalité financière des ordres monastiques, loin d’être uniforme, révèle des écarts marqués selon l’activité, la tradition et l’appui institutionnel.

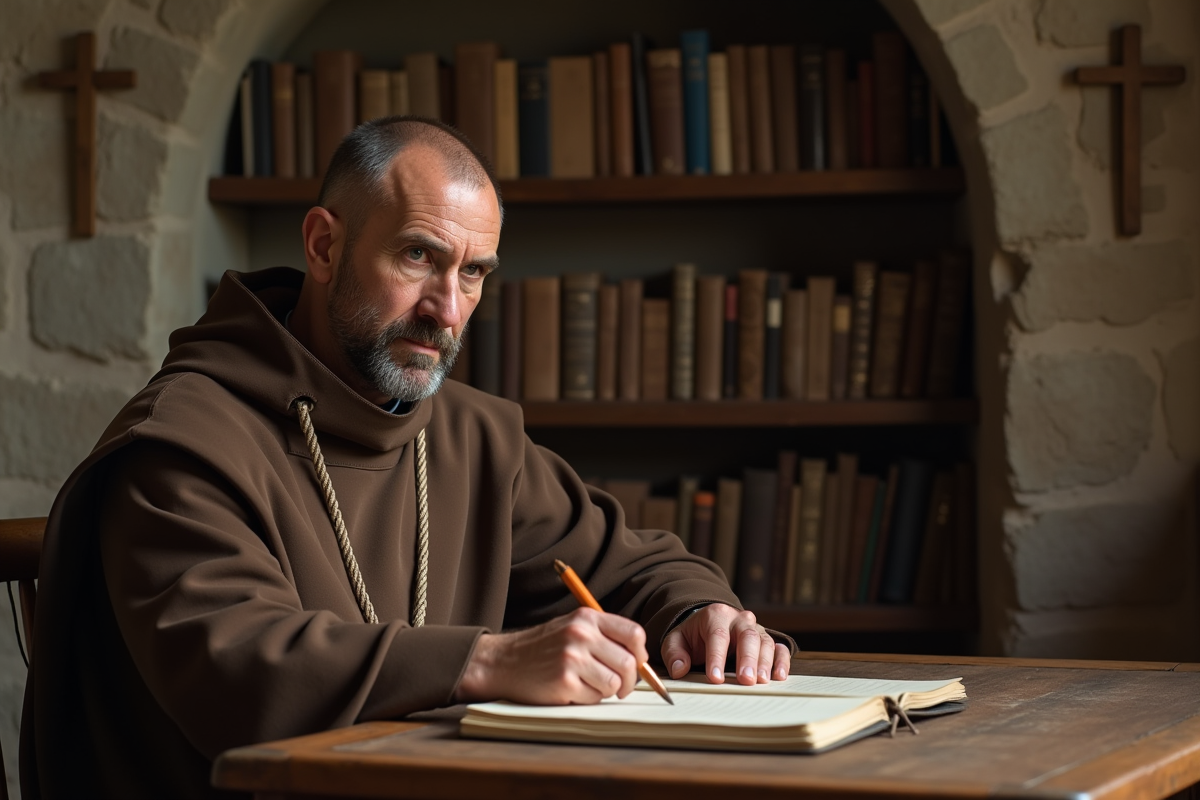

Le quotidien des moines catholiques : entre vocation spirituelle et réalité matérielle

Au monastère, la vie ne s’organise pas autour d’un compte bancaire individuel, mais d’une règle implacable : tout est mis en commun. La communauté veille à chaque détail concret : logement, repas, vêtements, accès aux soins. Chacun s’implique, tour à tour, dans la cuisine, le potager, l’accueil ou la fabrication artisanale, selon les besoins du lieu et la tradition de l’ordre. Pas de négociation salariale, mais une solidarité qui structure le quotidien.

Le vœu de pauvreté fait loi. Ici, l’argent personnel n’existe pas. Pour les dépenses courantes, certains reçoivent un pécule modeste, entre 50 et 150 euros par mois, rarement davantage. Ces quelques billets couvrent l’essentiel : produits d’hygiène, timbres, un livre ou un déplacement isolé. Rien qui ne permette une autonomie financière : le moine reste tributaire de la collectivité.

Impossible donc de parler de revenu individuel. L’argent qui entre dans le monastère, ventes, dons, hébergement, artisanat, sert à couvrir l’ensemble des besoins du groupe. Ici, le partage prend le pas sur toute logique de rétribution individuelle. La vie religieuse s’inscrit dans une dynamique collective, loin du marché du travail et de ses codes.

Quels types de moines existe-t-il et en quoi leur statut influence-t-il leurs revenus ?

Dans la grande famille du clergé catholique, les statuts ne se confondent pas. Ordres religieux, clergé séculier : chaque catégorie impose ses propres règles économiques. Le moine, enraciné dans sa communauté sous la discipline d’une règle ancestrale, se distingue du prêtre diocésain, rattaché à une paroisse et dépendant du diocèse.

Voici comment les différents statuts se traduisent concrètement sur le plan matériel :

- Le moine vit en communauté, lié par le vœu de pauvreté. Pas de salaire en tant que tel : la collectivité prend en charge les besoins, avec parfois un pécule mensuel très limité.

- Le prêtre, souvent en paroisse, perçoit une indemnité mensuelle (de 950 à 1 200 euros en France), alimentée par le denier du culte. Il cotise à la retraite via la Cavimac, sur la base du SMIC.

- Évêques, cardinaux et pape relèvent d’autres statuts : l’évêque touche environ 3 000 euros, le cardinal 4 500 euros. Le pape, quant à lui, reçoit zéro euro, mais son quotidien est intégralement pris en charge par l’institution.

Le rapport à l’argent dépend donc étroitement du statut canonique. Le moine s’efface derrière la collectivité ; le prêtre diocésain, lui, reçoit une indemnité ; plus haut dans la hiérarchie, la reconnaissance matérielle se traduit par des traitements spécifiques. L’engagement spirituel, chez chacun, se conjugue avec une gestion des ressources à géométrie variable.

Sources de revenus : comment les monastères assurent leur subsistance financière

La vie monastique n’est pas coupée du réel. Même si la prière et le silence restent au cœur du projet, la gestion des ressources s’impose au quotidien. La solidarité interne structure l’économie des monastères, mais elle ne suffit pas à tout garantir.

Pour assurer leur subsistance, les monastères s’appuient sur plusieurs piliers financiers :

- Les dons, qu’ils proviennent de particuliers, de legs ou du denier du culte, restent une source déterminante.

- Le patrimoine immobilier de l’Église catholique pèse lourd à l’échelle mondiale : universités, écoles, hôpitaux, terres agricoles. Son estimation atteint les 2 000 milliards d’euros, mais la plupart des monastères français vivent bien en-dessous de ces chiffres, et peinent parfois à boucler leurs budgets.

- À cela s’ajoutent les activités économiques adaptées à chaque lieu : vente de produits monastiques (fromages, miel, cosmétiques), accueil de retraites, agriculture, édition, etc.

La gestion reste collective : rien n’est distribué individuellement, chaque bénéfice sert à couvrir les besoins essentiels du groupe. Un pécule, entre 50 et 150 euros, peut être accordé à chacun pour les dépenses personnelles, mais l’autonomie financière n’existe pas.

Face à la baisse des vocations et au vieillissement des religieux, l’équilibre financier devient de plus en plus précaire. Les communautés, souvent fragilisées par un déficit chronique, doivent sans cesse réinventer leurs modes de subsistance sans trahir leur idéal de pauvreté.

Salaires, écarts et spécificités : comprendre la diversité des rémunérations dans le clergé

Derrière l’uniforme de l’Église, la réalité des revenus varie du tout au tout. Pour le moine, pas de salaire : la communauté couvre chaque besoin, du toit à la santé, en passant par la nourriture. Un pécule mensuel, de 50 à 150 euros, couvre les petites dépenses du quotidien.

Côté prêtres diocésains, l’indemnité mensuelle oscille entre 950 et 1 200 euros, financée par la générosité des fidèles. Cette somme, inférieure au SMIC, reste stable, tandis que la retraite, gérée par la Cavimac, se situe entre 400 et 650 euros, complétée jusqu’à 984 euros (minimum interdiocésain en 2022).

L’évêque perçoit environ 3 000 euros par mois. Le cardinal, en France, atteint 4 500 euros, une rémunération revue à la baisse ces dernières années. Enfin, le pape ne reçoit pas de salaire : sa fonction lui offre un cadre où tout est mis à disposition, sans revenu personnel ni fiscalité. Pape François, fidèle à ses convictions, reverse dons et cadeaux à des œuvres caritatives.

Entre pauvreté assumée et traitements plus confortables, le clergé catholique affiche des lignes de fracture financières. Ce contraste révèle toute la complexité du rapport à l’argent au sein de l’Église, tiraillée entre tradition spirituelle et contraintes matérielles. Peut-on vraiment parler de « revenu », quand l’existence même s’inscrit sous le signe du don ?